(Portrait : Hortense Mancini, duchesse de Mazarin et de La Meilleraye)

Depuis 1447, date de son acquisition par le Chancelier Jean Jouvenel des Ursins, la Motte-Josserand, forteresse mythique du Donziais au bord du Nohain à Perroy, dont nous avons souvent parlé, passait par héritage de famille en famille.

Mais vers 1650 elle fut vendue par son dernier héritier, le maréchal de Vitry, au duc de Villars. Ce fut la première d’une série de cessions qui fit de ce haut lieu de la Guerre de Cent Ans un simple objet de spéculation. Les seigneurs n’y résidaient généralement pas : le château était solide – n’est-il pas toujours debout ? – mais inconfortable pour ces habitués des beaux hôtel parisiens.

Le duc de Villars fit don de La Motte-Josserand à Joachim de Lenoncourt, marquis de Marolles, lieutenant général, frère de sa première épouse. Cette grande famille lorraine avait donné un siècle plus tôt deux prieurs de La Charité : Robert de Lenoncourt (1510-1561), archevêque de Toulouse et cardinal, mort au prieuré où il s’était retiré, et son neveu Philippe de Lenoncourt (1527-1592), évêque d’Auxerre, lui aussi cardinal et surtout proche conseiller du roi Henri III.

Lenoncourt, en Lorraine : « D’argent à la croix engrêlée de gueules »

Lenoncourt, en Lorraine : « D’argent à la croix engrêlée de gueules »

La fille de Joachim, Marie Sidonie de Lenoncourt, (1650-1685), encore enfant, resta seule héritière de ses grands biens, dont la Motte-Josserand. Devenue marquise de Courcelles par son mariage avec Charles de Champlais, lieutenant général de l’Artillerie, neveu du maréchal-duc de Villeroy, elle eut une vie mouvementée. Son incorrigible galanterie et l’éternelle convoitise des hommes, la perdirent. Ses Mémoires donnent un récit édifiant des passions et des malheurs de cette ravissante jeune femme, dans les premières années du règne de Louis XIV.

Sidonie de Lenoncourt, marquise de Courcelles, dame de La Motte-Josserand

Sidonie de Lenoncourt, marquise de Courcelles, dame de La Motte-Josserand

Soustraite très tôt à l’influence jugée néfaste de sa mère, une princesse allemande qui menait une vie déréglée, elle fut élevée par une tante austère, abbesse de St-Loup d’Orléans. Mais elle fut retirée à l’autorité de l’abbesse par Colbert qui convoitait son nom et sa fortune pour son frère Maulévrier. Elle fut donc confiée par lui à la garde de Marie de Bourbon-Condé, princesse de Carignan et subit auprès d’elle à l’hôtel de Soissons, haut-lieu de l’intrigue, l’influence déplorable de sa belle-fille, Olympe Mancini, nièce du cardinal Mazarin, dont la vie ne fut que scandales.

Prise dans un maelström de débauche et de pouvoir, elle fut mariée à 16 ans au marquis de Courcelles par les sœurs de ce dernier dont l’objectif était de la pousser dans le lit de Louvois, qui se consumait d’admiration pour elle. Malgré l’aversion qu’il lui inspirait, elle fut contrainte de devenir la maîtresse du puissant ministre à 18 ans.

Elle entama peu après avec François de Neufville, duc de Villeroy, maréchal de France, un cousin de son mari, une carrière amoureuse pleine de rebondissements. Villeroy, qui avait d’autres attachements, l’abandonna à la colère de son mari trompé, qui l’exila à Courcelles chez sa belle-mère. Elle y rencontra un certain sieur de la Ferrière dont elle eut une fille qui ne vécut pas.

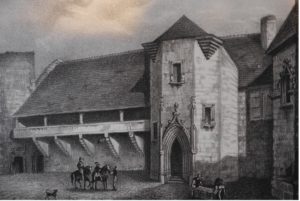

Le marquis de Courcelles, excédé, la fit alors enfermer au couvent des Filles de la Visitation Sainte-Marie, rue Saint-Antoine – dont seule l’église subsiste, devenue un temple protestant – . Elle y retrouva Hortense Mancini, duchesse de Mazarin, sœur d’Olympe, aussi jolie et délurée qu’elle et que leur sœur Marie, le premier amour du jeune Louis XIV. Toutes trois étaient soeurs de Philippe Mancini, duc de Nivernais, suzerain de la Motte-Josserand à cause de Donzy. Le mari d’Hortense, duc de la Meilleraye, Grand-Maître de l’Artillerie, avait placé sa femme dans ce couvent pour les mêmes raisons. Sidonie s’en échappa après quelques mois, mais les jalousies additionnées de son mari et de Louvois lui valurent d’être enfermée à la Conciergerie, et condamnée en 1672 au cloître et à la confiscation de ses biens.

Mme de Sévigné s’en amusait : « L’affaire de Mme de Courcelles réjouit fort le parterre ; les charges de la Tournelle sont enchéries depuis qu’elle doit être sur la sellette. Elle est plus belle que jamais, elle boit, et mange, et rit, et ne se plaint que de n’avoir point encore trouvé d’amants à la Conciergerie. »

Grâce à quelque complicité, elle parvint à nouveau à échapper à ses gardiens et gagna la Franche-Comté puis Genève, Annecy, et Avignon, non sans de nouvelles aventures. Elle rejoignit alors Hortense à Londres, où elle était devenue la maîtresse du roi Charles II. Revenue à Paris et enfin veuve, Sidonie fut à nouveau arrêtée en 1678, car son beau-frère avait repris les charges contre elle. Elle ne fut libérée qu’en 1680 et épousa cette fois un obscur capitaine de dragons, Jacques Gaultier. Elle mourut 5 ans plus tard, sans descendance .

Il est probable que ses passions, ses enfermements et ses exils ne lui laissèrent pas l’occasion de venir à la Motte-Josserand, dont ses hommes de loi s’occupaient et qui fut vendue sur saisie après sa mort. Un acte de 1694 conservé aux archives de l’Yonne évoque : « les droits des sieurs François Le Boultz de Chaumot et Gaspard Brayer, conseiller au Parlement, adjudicataire au prix de 30.000 L. de la terre et seigneurie de La Motte-Josserand, saisie réellement sur les successions de Marie-Sidonie de Lenoncourt, épouse de Jacques Gaultier, sgr du Tilleul…etc. »

En ce siècle de tous les débordements, la beauté et la richesse, privées des remparts de la vertu, avaient valu bien des déboires à cette belle « dame de la Motte-Josserand ».

Cuncy-les-Varzy, église Saint-Martin

Cuncy-les-Varzy, église Saint-Martin