(Illustration : les armes des Mullot de Villenaut)

Alerté par un internaute vigilant, il me faut réparer une négligence en évoquant le cas d’Etais-la-Sauvin, une châtellenie quelque peu oubliée de la baronnie de Donzy.

Le fait est que son passé est bien caché. On peut traverser ce tranquille village des confins de la Forterre et du département de l’Yonne, sans en voir d’autre trace que son église. Des restes existent de l’ancien château, mais ils ne sont guère visibles.

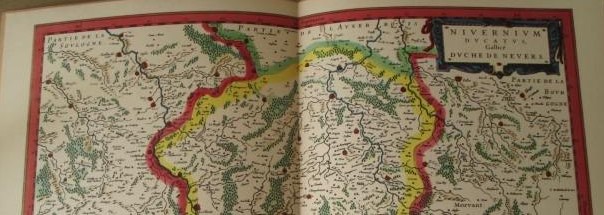

Cette châtellenie – l’une des six premières de la baronnie – n’englobait que la paroisse d’Etais elle-même et les fiefs qu’on y trouvait : Le Colombier, aux Mullot de Villenaut ; Chevigny, donné à l’abbaye cistercienne de Bourras – deux sites dont nous avons traité – ou encore la Motte-Panardin, un fief cité mais effacé aujourd’hui. On peut dès lors s’interroger sur les raisons d’un tel statut, quand d’autres châteaux comtaux très proches assuraient la sécurité du pays : Entrains, Corvol, et surtout Druyes. La géographie féodale recèle des mystères : la Révolution a divisé la France en départements de dimensions égales, mais les pouvoirs seigneuriaux sortaient quant à eux du fond des âges gallo-romains et francs, dont les logiques territoriales restent indéchiffrables faute de documentation. Etais n’est évoqué qu’en quelques lignes dans l’Inventaire des Titres de Nevers et quasi ignoré des archives ; cette question restera donc sans réponse.

Que sait-on de son histoire, alors que l’étymologie même du nom « Etais » est discutée ?

On en perçoit en tout cas l’ancienneté en notant la présence, sur une hauteur à quelque distance du bourg, d’un cimetière et d’une chapelle romane, considérée comme le vestige d’un village primitif d’origine gallo-romaine – Montivieux : le « petit mont vieux » -. Construite au XIIème siècle, cette église était dédiée à Saint-Pierre, sous le nom de « Saint-Pierre-de-Moustier-le-Vieil » qui suggère un établissement monastique ancien. La désignation de son prieur-curé était « à la collation » l’abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, dont il relevait. Elle fut en grande partie détruite au XIXème siècle, mais on devine toujours l’arc en plein cintre du portail dans sa façade. Quel fut le rôle de cette implantation dans le destin féodal d’Etais ?

Plus tard le bourg s’installa là où on peut le voir aujourd’hui. Une l’église dédiée à Saint-Pierre-aux-Liens y fut construite au XIVème siècle, remplacée par l’édifice actuel au XVIème, de style gothique flamboyant tardif.

Etais fut entouré de murailles à l’intérieur desquelles la population pouvait se réfugier, notamment pendant les guerres de religion. Un château pouvait accueillir le comte de Nevers, baron de Donzy, lors de ses séjours, et sans doute une petite garnison. Quelques traces en subsistent dans des maisons ou jardins non loin de l’église : ici une petite tour de l’ancienne muraille ; là les bases d’une ancienne tour ronde, au sous-sol d’une maison ; ou encore un portail d’entrée et des mares rappelant les anciens fossés. Ces traces, à l’image de ce qu’on trouve à Corvol-l’Orgueilleux par exemple, suggèrent un édifice beaucoup plus modeste que la forteresse de Druyes toute proche qui dominait la contrée, où les comtes séjournaient régulièrement.

Les châtellenies étaient à l’origine des lieux d’exercice du pouvoir comtal de commandement, ou de ban, délégué à un capitaine, dans des sites que leur position ou leur histoire désignaient comme des relais, s’imposant à un territoire plus ou moins vaste. Les raisons pour lesquelles Etais bénéficia de ce statut resteront à éclaircir. Quoiqu’il en soit, dès lors que la paix intérieure fut assurée par un pouvoir royal fort et structuré, interdisant les guerres civiles, les fonctions locales s’étiolèrent. A l’instar d’autres structures féodales les châtellenies subsistaient sur le papier mais voyaient leur rôle s’estomper, certaines n’ayant finalement plus d’officiers particuliers.

« François de Mullot, sgr du Colombier et de Villenaut en partie », fit en 1575 le « dénombrement du fief du Colombier près Etais », au duc de Nevers. L’équipe de l’abbé de Marolles a relevé cet acte dans une liasse « cotée Estaiz », celle des titres correspondant à cette châtellenie, qui ne regroupait que quelques documents. Son père Alain et son frère Charles furent Capitaine de Druyes ; son fils Louis fut inhumé dans l’église d’Etais en 1649.

Au XVIIème et surtout au XVIIIème siècle, dépouillé de tout rôle, la châtellenie d’Etais était devenue une simple « propriété » du comte, comprenant des terres nobles et des droits, cessible comme n’importe quelle autre.

C’est ce qui lui arriva, avec son vieux château sans doute bien décrépi. Le duc Mancini, petit-neveu du Cardinal Mazarin, les céda en 1738, comme la châtellenie de Druyes, à Louis François Damas, marquis d’Anlezy, héritier du titre vicomtal de Druyes, où il avait fait construire une superbe résidence d’agrément aujourd’hui disparue, aux pieds du vieux château. Les éléments de cet ensemble foncier, passé par héritage aux frères Louis et Joachim de Conzie, tous deux évêques et dont la mère était une Damas d’Anlezy, furent vendus comme Bien de la Nation à la Révolution. Il est probable que ce qui restait du château d’Etais fut alors mis à bas et réutilisé dans différentes constructions du village.

Au total c’est peu et bien des mystères subsistent, notamment celui de l’origine de ce statut. Vous pourrez peut-être contribuer à les éclaircir.