(Illustration : marteau de forge, dessin)

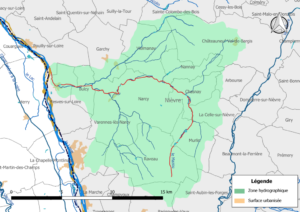

Le Mazou développe son cours sinueux bordé de prairies sur 28 kms, de sa source au cœur de la forêt des Bertranges – qui fut l’insigne richesse du Prieuré clunisien de La Charité – à la Loire dans laquelle il se jette à Pouilly. Il décrit un vaste arc de cercle en sortant de la forêt par le nord-est, attiré ensuite par le grand fleuve. Il constitue en sa partie centrale une limite sud de l’ancien Donziais.

La plupart des communes traversées appartenaient à la châtellenie de La Marche dans le comté de Nevers et à l’aire d’influence de la grande abbaye : Raveau, Murlin, la Celle-sur-Nièvre, Narcy, Varennes-les-Narcy, Bulcy, Mesves. Seules Chasnay, Nannay, Vielmanay (chât. de Châteauneuf) et Pouilly-sur-Loire (chât. de Donzy), relevaient de notre baronnie et échappaient à la juridiction clunisienne.

(Nous avons cependant étudié plusieurs sites : Narcy, Passy-les-Tours, Bulcy et Neuville, très proches géographiquement et historiquement de notre baronnie.)

Le Mazou a deux groupes d’affluents, au nord l’Asvins – nom d’un hameau de Châteauneuf – sorti quant à lui du massif forestier de Bellary, au cœur duquel Hervé et Mahaut avaient installé les Chartreux, qui le rejoint à Bulcy. Au sud, plusieurs petits cours d’eau sortant des Bertranges se regroupent et viennent le rejoindre à Narcy, mais on est là hors Donziais.

avaient installé les Chartreux, qui le rejoint à Bulcy. Au sud, plusieurs petits cours d’eau sortant des Bertranges se regroupent et viennent le rejoindre à Narcy, mais on est là hors Donziais.

Malgré des débits limités, voire très modestes pour certains de ses affluents, le bassin du Mazou fut un haut lieu de la métallurgie nivernaise traditionnelle, au contact du filon de minerai de fer et de bois à profusion. Nous vous proposons d’en repérer les sites dans la partie qui nous concerne, avec l’aide du fascicule : « La Nièvre, le Royaume des forges » (Musées de la Nièvre, Etudes et documents n°8).

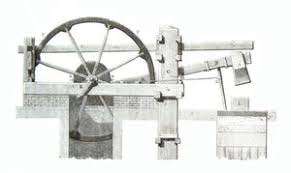

A Chasnay, nous avons évoqué le fief de ce nom associé à celui de La Vernière. Il comprenait une « Petite forge », une « Grosse forge », et le « Haut fourneau de Cramain », en ruines, signalé dès 1456, affermé en 1665 pour la somme considérable de 10.000 livres annuelles, signe de sa prospérité due aux commandes de canons et de boulets pour la Marine royale. Entièrement reconstruit vers 1820, il produira alors de la fonte pour l’usine de Fourchambault avant d’être arrêté définitivement en 1844. Le « moulin du Boulet », juste en amont, faisait partie du même ensemble détenu par les seigneurs de Chasnay et de La Vernière (Lamoignon, Pernay, La Barre et Girard de Busson), généralement affermé.

Le haut fourneau de Cramain

A Nannay, le Fourneau de Guichy (voyez notre page moulins-forges), déjà évoqué, était avec Cramain un site majeur de la vallée. De très beaux restes de cette installation sont toujours visibles, qui produisait jusqu’à 750 tonnes de fonte par an et employait de nombreux techniciens et ouvriers. On trouve en aval le petit « Moulin de Janlard » qui utilisait des fontes de Cramain et fut transformé en moulin à blé vers 1850.

Guichy, la maison du maître de forge

Guichy, la maison du maître de forge

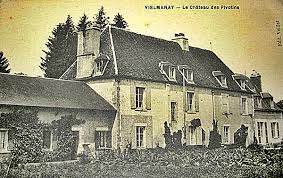

Nous arrivons maintenant à Vielmanay, que nous connaissons bien pour son château romantique : Vieux-Moulin, arrière-fief de la baronnie ecclésiastique de Frasnay. Il est situé sur le mince ruisseau de Bellary, coupé d’étangs retenus par des chaussées antiques, comme le fourneau des Pivotins, berceau de la famille du général-comte de Lespinasse, qui conserve sa belle gentilhommière.

Les Pivotins, maison du maître de forge

Les Pivotins, maison du maître de forge

Sur le Mazou, le petit « moulin des Hottes » et les forges de « la Grande Ronce » sur la rive droite, et de « la Petite Ronce » sur la rive gauche, détenues également par les Lespinasse puis par les Beaufils (voir la notice Gérigny), utilisaient des fontes de Guichy, tout proche. Les maîtres de forge y avaient leurs maisons, qui subsistent.

En arrivant à Narcy, le « moulin de Marteauneuf » rappelle par son nom même cette ancienne activité. Il fut reconverti en moulin à blé au XIXème siècle, comme d’autres installations du voisinage – Mignard, Ville, Maurepoux -, dont nous avons étudié la dévolution.

Aujourd’hui la rivière se faufile doucement, à peine accélérée dans ces biefs abandonnés et vaquant parfois dans des étangs voués à la pêche. Les équipements qu’elle actionnait ont presque tous disparu et l’énergie qu’elle produisait est perdue. Sic transit…