(Illustration : statue de Bureau de la Rivière – Cathédrale d’Amiens, vers 1375)

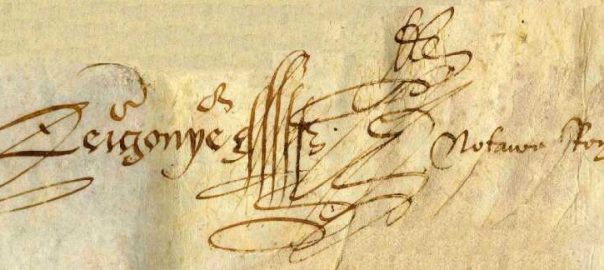

Les frères Jean (1338-1385) et Bureau de La Rivière (+1400), issus de la lignée donziaise de ce nom, très présente dans ces pages, lui ont conféré une véritable célébrité (voyez la généalogie complète de la famille de la Rivière, attachée à l’article consacré à leur terre d’origine).

On dirait aujourd’hui qu’ils étaient « bourrés de talent » puisque malgré l’obscurité supposée de leurs origines, ils s’affirmèrent comme de grands administrateurs du royaume sous les rois Charles V et Charles VI, à la fin du XIVème siècle. Ces conseillers du roi « d’humble naissance » étaient surnommés ironiquement les « Marmousets » – petit singe, ou personnage de petite taille en position extravagante dans la sculpture de l’époque – selon Froissart. Cela a même induit une conception longtemps dominante suivant laquelle le grand-père de Bureau aurait été un « serf affranchi ». Mais la plupart des généalogistes s’accordent aujourd’hui à penser que les seigneurs de La Rivière à Couloutre étaient d’ancienne extraction chevaleresque, et peut-être même des parents des barons de Donzy de l’illustre maison de Semur.

Quoiqu’il en soit, Jean, comme diplomate et Premier Chambellan de Charles V, et à sa suite Bureau, comme Premier Chambellan, ami du même roi et fidèle contre vents et marées au jeune et malheureux Charles VI, ont laissé l’image de grands serviteurs, loyaux et efficaces en ces temps troublés.

Jean de La Rivière (1338-1385) montra l’exemple, mais sa carrière fut brève. Vers 1358 il quitta avec son frère leur Nivernais natal pour Paris. Il entra très vite au service du Dauphin Charles comme Chambellan grâce à l’appui de son oncle Jean d’Angerant, grand soutien du Dauphin, évêque de Chartres puis de Beauvais, Président de la Chambre des Comptes, dont la famille était investie au service des rois. Voyez une note sur cette lignée en cliquant sur le lien ci-dessous :

Famille d’Angerant (V. corrigée et complétée du 12/6/17)

Dès 1364 Jean devint Premier Chambellan, c’est-à-dire le premier serviteur du roi et son compagnon au quotidien. Il fut chargé de délicates missions diplomatiques, et s’attacha à Pierre Ier de Lusignan, roi de Chypre (1328-1369), qu’il accompagna en Europe pour organiser une nouvelle croisade, dont les objectifs paraissent rétrospectivement un peu confus. Il partirent en juin 1365 de Venise vers Rhodes et Alexandrie, qui fut pillé. Les « croisés », chargés d’un énorme butin, firent voile vers Famagouste, à Chypre, où Jean mourut à la fin de cette même année. Sa mort toucha profondément Charles V qui fut fidèle à sa mémoire en choisissant son jeune frère Bureau pour lui succéder. Le roi lui avait fait épouser Marguerite des Préaux, riche héritière de grandes lignées normandes, mais il ne paraît pas en avoir eu une postérité viable.

Charles dit « Bureau » de La Rivière (+ 1400), Premier Chambellan à son tour, devint très vite un ami très proche du roi. Intelligent, actif, modeste et fidèle, il s’affirma comme le premier serviteur de l’Etat, à l’extérieur – il accueillit par exemple l’Empereur Charles IV en 1377 – comme à l’intérieur – il fut compagnon de Bertrand du Guesclin en 1370, puis chef de l’armée en Bretagne en 1379 -. Charles V mourut dans ses bras en 1380. Il avait décidé quelques années auparavant que Bureau serait inhumé à ses côtés.

Critiqué et même écarté par les Grands du royaume, en particulier les oncles du roi, dont Jean de France, duc de Berry, qui entendaient prendre le contrôle du jeune Charles VI, Bureau fut vite rétabli par ce dernier dans ses fonctions et lui fut aussi précieux qu’à son père pendant près de 20 ans. Il fut « ministre d’Etat » en son Conseil, et avec lui les « Marmousets » ( Le Mercier, Montagu…) revinrent sur le devant de la scène.

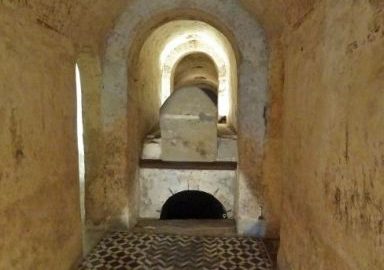

Mais le règne s’enfonçait dans les rivalités, aggravées par la démence du roi. Malgré son soutien épisodique, Bureau dut s’effacer. Il fut privé d’une partie des grands biens dont on lui avait fait don, et mourut en 1400. Il rejoignit alors dans la nécropole de Saint-Denis Bertrand du Guesclin, aux pieds de l’enfeu de Charles V. Charles VI poursuivit sa triste existence jusqu’en 1422. Les troubles qui en découlèrent ne manquèrent pas de relancer la Guerre de Cent ans, qui n’épargna pas le Nivernais.

De sa femme Marguerite, dame d’Auneau et de Rochefort, une personne remarquable qui appartenait à la maison de Dreux, amie de Christine de Pisan, Bureau de la Rivière avait eu cinq enfants, dont Charles, comte de Dammartin.

Jean et Bureau sont inscrits dans la longue tradition des grands serviteurs de l’Etat qui ont fait la France. Depuis leur vallée du Nohain, ils ont porté haut et loin l’écu « de sable à la bande d’argent ».