(Illustration : château de Menou)

Précédé d’une vaste cour où les buis taillés forment une haie d’honneur, fastueux et rigoureux, le château de Menou représente en Nivernais le type des grandes demeures de la fin du XVIIème siècle.

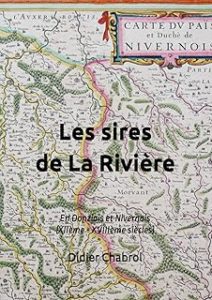

Ce n’est qu’en 1697 que la terre qui s’appelait Nanvignes prit le nom de Menou, celui d’une famille d’origine poitevine, lorsqu’elle fut érigée en marquisat. Bien que les origines de Nanvignes soient obscures, il est hors de doute que le site était déjà occupé à l’époque gallo-romaine. Il se trouvait d’ailleurs sur le tracé de la voie qui, d’Autun menait à Lutèce via Orléans. Mention est faite à maintes reprises de la seigneurie de Nanvignes dans « l’Inventaire des Titres de Nevers » de l’Abbé de Marolles, mais il ne semble pas qu’un château féodal ait été édifié sur cette hauteur. D’ailleurs, en 1277 les héritiers de Guillaume de Nanvignes avaient vendu les biens qu’ils tenaient de lui à Robert, Cte de Nevers.

En revanche, il est établi que le château actuel a été construit sur l’emplacement d’une demeure détruite par un incendie en 1672, dont il ne reste pas de trace. A la suite de partages, Nanvignes se trouve au début du XVIème siècle, divisé entre des seigneurs dont les liens sont complexes à établir. Une partie appartient à Françoise d’Albret, comtesse de Nevers, une autre à Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, la troisième à Jean Tenon, bailli de Saint-Pierre-le-Moutier, la dernière enfin à Jean Le Muet, seigneur de Corbelin.

Par achats successifs, les Tenon regroupent la terre aux XVIème et XVIIème siècle. Marie Brisson, veuve sans postérité de Guillaume II Tenon, apporte Nanvignes à Armand-François de Menou, sgr de Charnisay, Maître d’hôtel de Louis XIII, épousé en troisièmes noces. Il donna son nom à cette terre.

Nanvignes passe ainsi à une branche cadette de cette famille, dont un ancêtre, Nicolas, avait en 1248, accompagné le jeune comte de Nevers Gaucher de Chatillon à la septième croisade. Grand maître des Arbalétriers (voir leur liste), il s’était fait remarquer par ses exploits alors qu’il commandait l’arrière-garde à la bataille de Damiette.

Dans la tradition familiale, Armand François de Menou, se distingue à la bataille de Lens, qui mit fin à la Guerre de Trente Ans, en 1648, sous le commandement du grand Condé, et ses mérites ultérieurs lui valent de voir ce fief érigé en marquisat par Louis XIV au mois de juin 1697.

Sa petite-fille apporte Menou à Louis-Alexandre de Damas, comte de Crux, dont le fils : Etienne-Charles de Damas-Crux, fut un personnage important de la Restauration. La dernière dame de Menou de cette famille avant la Révolution n’émigra pas et la terre de Menou passa ensuite par héritage à de grandes familles.

Nota : le fief de Villiers à Ménestreau (voir cet article) a été associé à celui de Nanvignes-Menou, et a eu les mêmes seigneurs.

Voyez la notice sur la succession des seigneurs de Nanvignes, puis de Menou, en cliquant sur le lien ci-dessous :

Menou (V. du 7/1/22)