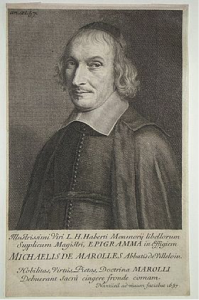

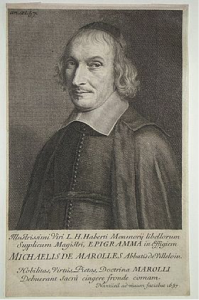

Michel de Marolles (1600-1681) était un ecclésiastique exceptionnellement cultivé et actif : traducteur, historien et collectionneur.

Il fut abbé de Villeloin, importante abbaye bénédictine de Touraine, non loin de ses bases familiales, dans la bibliothèque de laquelle il réunit ses collections.

Marolles excellait dans la traduction des auteurs latins et fut un habitué des salons littéraires dont celui de Mme de Scudéry. Il réunit une exceptionnelle collection de plus de 120.000 estampes (dont plusieurs dizaines de Rembrandt, cf. infra), qui fut ensuite rachetée par Colbert pour la Bibliothèque Royale. Cette acquisition fut à l’origine du Cabinet des Estampes.

Il se consacra aussi à la généalogie des grandes maisons seigneuriales et à l’histoire de la Touraine, avec l’aide de Duchesne, mais ce manuscrit a été perdu.

Par chance pour les historiens et généalogistes nivernais, son destin croisa celui des ducs de Nevers, car son père était le gouverneur du jeune duc de Rethelois, fils de Charles Ier de Gonzague. L'abbé fut donc le bibliothécaire et le précepteur de Marie de Gonzague, future Reine de Pologne, ce qui l’attacha à cette maison ducale dont il fut le commensal pendant plus de vingt ans. Il s’offrit vers 1638 pour dépouiller les titres de l’ancien comté et du duché de Nevers et fut officiellement investi de cette mission, malgré quelques oppositions locales. Il constitua une petite équipe de clercs autour de lui pour y parvenir.

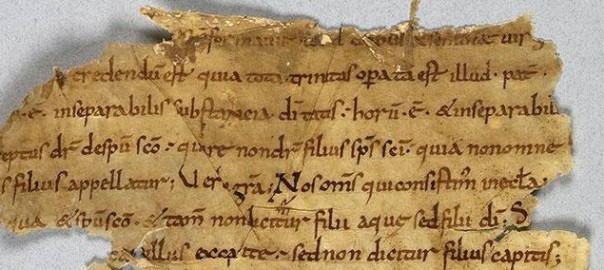

« L’Inventaire des Titres de Nevers » est le résultat de cette tâche gigantesque – portant sur plus de 19.000 titres parfois très anciens – que Marolles réalisa de 1638 à 1641. Le manuscrit est conservé à la Bibliothèque Nationale de France. Il a été publié en 1873 par l’historien et héraldiste nivernais Georges de Soultrait (chez Paulin Fay, à Nevers). Cet ouvrage considérable fournit à tous les chercheurs un outil irremplaçable, malgré quelques imprécisions d’orthographe des lieux ou des noms, dues sans doute aux deux transcriptions successives, des originaux au livre imprimé.

Les tomes I et II de l’Inventaire sont les plus intéressants pour l’histoire du Nivernais – et du Donziais – car on trouve dans le premier l’analyse des actes principaux des comtes puis ducs, et dans le second les aveux et dénombrements des fiefs, source abondante de renseignements incontestables.

L’Inventaire de Marolles a donc alimenté nos recherches, venant ici prouver une implantation ou une filiation, et là préciser ou compléter l’histoire d’un fief ou d’une abbaye. Il constitue une base de données fiables, et, comme tous les amis du Donziais et du Nivernais nous sommes donc extrêmement redevables à cet infatigable Abbé et à son éditeur. Grâce à lui, les anciennes lignées chevaleresques et les vieux châteaux revivent sous nos yeux.