(Illustration : cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, lutrin)

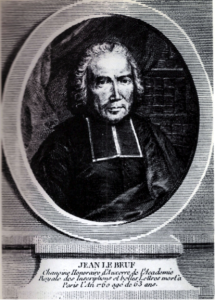

Les travaux de l’abbé Jean Lebeuf (1687-1760), historien originaire d’Auxerre, sont une source inépuisable pour l’histoire du Donziais, partie intégrante de ce diocèse avant la Révolution. Dugenne donne, dans son Dictionnaire, une notice biographique très détaillée de cet infatigable érudit (voir Bibliographie).

Fils d’un « commis aux recettes et consignations » demeurant paroisse Saint-Régnobert, Lebeuf fit des études classiques à Auxerre puis à Paris (Sorbonne). Il fut ordonné par Mgr de Caylus (1711) et nommé peu après chanoine honoraire de la cathédrale, en raison de ses titres universitaires, dignité qu’il conservera jusqu’en 1753. Il fut incontestablement un disciple de cet évêque connu pour son adhésion au Jansénisme.

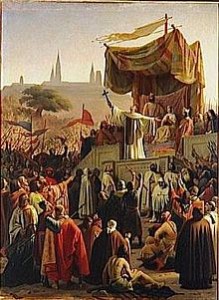

Passionné par la recherche historique, il s’attacha d’abord à éclairer l’histoire religieuse de son pays et fit paraître, en 1716, la Vie de Saint Pèlerin, premier évêque d’Auxerre, puis en 1722 l’Histoire de la vie de Saint Vigile, évêque d’Auxerre. L’année suivante parut son Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, récit épique d’une époque très troublée et violente (voyez à ce sujet la notice consacrée au fief de Maisonblanche qui s’y réfère). Mais ces travaux n’étaient qu’une préparation à L’histoire civile et ecclésiastique d’Auxerre, publiée vingt ans plus tard (cf. infra).

Il aborda cependant bien d’autres sujets. En 1734, il était couronné par l’Institut, pour son Discours sur l’état des sciences dans l’étendue de la monarchie française, depuis la mort de Charlemagne jusqu’à celle de Robert, paru d’abord dans le Mercure de France. Il publia ensuite de nombreux ouvrages historiques et fut nommé membre associé de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Géographie de la Gaule et de la France au Moyen Âge, archéologie gallo-romaine, numismatique, histoire des rois, des villes…etc., Lebeuf traite de tout avec une égale érudition. On peut le considérer comme un des fondateurs de l’étude de la géographie nationale aux époques mérovingienne et carolingienne, même si certaines de ses approches, discutables, ont été ensuite remises en cause.

Au XVIIIe siècle l’archéologie était encore balbutiante, mais Lebeuf savait déjà beaucoup de choses sur les monuments, comme en témoignent les Antiquités de Paris et de ses environs. C’est finalement à la capitale et à son diocèse, où il réside à partir de 1738, qu’il a consacré son plus grand ouvrage : l’Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris (15 vol. 1754-1758), d’une incomparable richesse de détails.

Entièrement absorbé par ses travaux, l’abbé Lebeuf vécut de la manière la plus modeste et généreuse. Le pape, informé de ses mérites, voulut l’attirer à Rome ; mais sa mauvaise santé l’en empêcha. Bien que disposant d’un revenu tès limité, il fit avant sa mort des legs à divers établissements de sa ville natale.

L’histoire du Donziais est largement éclairée par les Mémoires concernant l’histoire civile et ecclésiastique d’Auxerre et de son ancien diocèse, (par l’abbé Lebeuf, Chanoine et Sous-Chantre de l’église cathédrale de la même ville, de l’Académie des Inscritions et Belles Lettres, Auxerre, 1747), qui est une véritable mine de renseignements, depuis les temps les plus reculés jusqu’au XVIIème siècle.

Cet ouvrage fut réédité, annoté et augmenté par MM. Challe et Quantin au XIXème (chez Perriquet, Auxerre, 1847, dédicace des éditeurs à M. Chaillou des Barres – Les Barres, à Sainpuits, voir cette notice – Président de la Société des Sciences historiques et naturelles de l’Yonne). Cette édition donne une biographie et une bibliographie très complètes de l’abbé Lebeuf. Elle a été réimprimée en 1978 par les Editions Jeanne Laffitte (4 tomes) (voir Bibliographie).

Dans les deux premiers tomes (édition de 1978), l’ouvrage développe une histoire chronologique très complète des évêques d’Auxerre, des origines (258, Saint Pélerin) jusqu’en 1676, ainsi que des différentes dignités écclésiastiques, des églises et des abbayes de la ville. Il aborde dans le troisième tome l’histoire civile de la Ville et du Comté, avant de fournir dans le quatrième une importante documentation.

Nombreux sont ceux parmi ces prélats qui prirent des initiatives importantes pour le Donziais, qu’il s’agisse de la création de paroisses ou d’abbayes (voyez par exemple la notice consacrée à Vergers, qui se réfère au grand Saint Germain et à Saint Pallade ; celles consacrées aux prieurés de Cessy-les-Bois. ou de Saint-Verain) ou de sa structuration féodale elle-même par l’évêque Hugues de Chalon (voyez la page consacrée à l’histoire de la baronnie). Lebeuf est donc une référence absolue, fréquemment citée dans nos articles, qui rappelle l’ancrage auxerrois du Donziais.