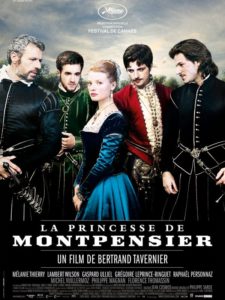

(Illustration : Renée d’Anjou-Mézières, comtesse de Saint-Fargeau, baronne de Perreuse)

Nous avons déjà parlé de la petite baronnie de Perreuse, au sud de la Puisaye (aujourd’hui commune fusionnée de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, Yonne), qui appartenait aux seigneurs de Toucy puis de Saint-Fargeau, avec de nombreux arrière-fiefs, mais se situait en Donziais (châtellenie de Saint-Sauveur). Le dernier baron de Perreuse fut le conventionnel Michel Lepeletier de Saint-Fargeau, qui vota l’abolition des privilèges et la mort du roi, puis fut assassiné.

Perreuse, maisons anciennes

Perreuse, maisons anciennes

L’histoire de Perreuse et de Saint-Fargeau réserve d’autres surprises : la Grande Mademoiselle, Anne-Marie d’Orléans, fille de Gaston frère de Louis XIII et de la dernière des Montpensier, fut à ce titre baronne de Perreuse et découvrit la contrée pendant le long exil que le roi lui imposa à la suite de ses initiatives frondeuses (1652 -1657 – voir notice Ratilly -).

Nous allons évoquer ici sa bisaïeule, Renée d’Anjou-Mézières, comtesse de Saint-Fargeau et baronne de Perreuse, née en 1550 au château de Mézières-en-Brenne, et morte sans doute en 1586. Elle était la fille de Nicolas d’Anjou-Mézières (voir notice Saint-Fargeau) – descendant d’une branche bâtarde des rois de Sicile de la maison d’Anjou – et de Gabrielle de Mareuil. Elle avait épousé François de Bourbon, duc de Montpensier (duc de Chatellerault, prince de la Roche-sur-Yon, Dauphin d’Auvergne et comte de Mortain ; 1542-1592) – issu des ducs de Bourbon capétiens, puis des comtes de La Marche et de Vendôme – ; un proche parent du roi Henri IV. Pour eux le vaste fief de Saint-Fargeau avec ses dépendances fut érigé en duché-pairie.

On peut imaginer que Renée séjourna dans cette immense demeure de brique et de pierre qui succédait à une forteresse construite avant l’an Mil par Héribert, évêque d’Auxerre (+ 996 à Toucy), demi-frère d’Hugues Capet. Poussa-t-elle en carrosse jusqu’à Perreuse avec ses gentilshommes pour y rencontrer le capitaine du lieu dont la belle maison de ce temps subsiste sur la place du village, et jusqu’à Treigny, pour se recueillir dans l’église St-Symphorien, la « cathédrale de la Puisaye » ?

Saint-Fargeau

Renée n’était pas seulement la très riche héritière de ces lignées princières, elle était aussi une très belle jeune femme, comme son portrait nous le confirme. Toutefois, elle n’aurait pas laissé plus de traces dans l’histoire que telle ou telle autre grande dame de ce temps si elle n’avait pas été choisie par Madame de Lafayette (1633-1693) comme héroïne de sa nouvelle : « La Princesse de Montpensier », parue en 1662, du vivant même de la Grande Mademoiselle, son arrière-petite-fille.

On ne saura jamais pourquoi l’auteure de ce petit roman historique et psychologique – précurseur de son œuvre majeure « La princesse de Clèves » -, dont l’intrigue se déroule à la fin du règne de Charles IX, l’avait choisi pour héroïne ? Pourquoi l’avait-elle entourée dans cette fiction de personnages ayant eux aussi existé : son mari, François de Bourbon-Montpensier ; Henri de Lorraine, duc de Guise, chef du parti catholique ; François, duc d’Anjou ? Le comte de Chabannes du roman quant à lui est fictif, mais pas son nom, qui n’est pas inconnu en Puisaye (Saint-Fargeau) et en Donziais (Vergers).

C’était une démarche audacieuse en ces temps de censure implacable, même s’il s’agit selon l’Avertissement du livre « d’aventures inventées », à partir de ces noms empruntés à l’Histoire. L’ancrage historique très soigneux du roman était également novateur : il s’agissait d’éclairer les motivations de hauts personnages dont les haines politiques sont décrites comme résultant de rivalités amoureuses, dans le contexte violent des guerres de Religion. « L’amour ne laissait pas de trouver sa place parmi tant de désordres et d’en causer beaucoup.» L’ouvrage rencontra un grand succès. Le choix de ces personnages réels ne manqua certes pas de susciter des critiques, d’autant qu’ils avaient des descendants proches de la Cour. Mais peut-être avait-il été fait par la sage Lafayette, demoiselle d’honneur de la Reine, amie de Mme de Sévigné tenant salon à Paris, pour donner à l’œuvre toute sa puissance moralisatrice.

Mme de Montpensier « aurait été sans doute la plus heureuse des princesses si la vertu et la prudence eussent conduit toutes ses actions » écrit Mme de Lafayette non sans aplomb. Rien ne permet d’écrire que la vraie Renée, dont les détails de la vie sont effacés à nos yeux, connut les mêmes errances que son double littéraire, et ne fut pas vertueuse et prudente. Elle eut de François de Bourbon un fils unique, Henri, qui hérita de tous leurs biens et titres et servit glorieusement le roi. Clouet a donné un portrait de lui à 20 ans. Marie de Bourbon-Montpensier, petite-fille de Renée, l’une des plus riches héritières de son temps, fut la mère de la Grande Mademoiselle.

Le duché de Saint-Fargeau, avec Perreuse, fut vendu par Lauzun, son mari secret devenu veuf, au financier Antoine Crozat, marquis du Chatel, en 1714, qui le revendit un an plus tard à Michel Lepeletier des Forts, le bisaïeul du dernier baron de Perreuse.

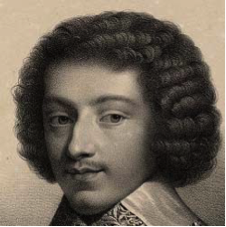

La princesse, François, Guise, Anjou, et Chabannes ont été récemment ressuscités au cinéma dans une superbe adaptation de Bertrand Tavernier :