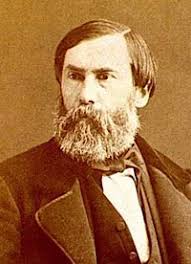

Nous avons évoqué incidemment la mémoire de Ferdinand Gambon (1820 – 1887), un acteur majeur des épisodes révolutionnaires de 1848 et 1871 qui avait passé son enfance au manoir de Chailloy, près de Suilly-la-Tour, un ancien fief et une forge sur l’Accotin, fondée par la famille de Théodore de Bèze.

Sa vie fut imprégnée d’une double fidélité : à ses racines nivernaises et à ses idéaux républicains puis socialistes.

Orphelin à 6 ans, Ferdinand avait dû quitter Bourges avec ses frères. Ils furent accueillis à Chailloy et élevés par leur grand-mère maternelle, remariée au propriétaire des lieux. Après de brillantes études il fut reçu avocat au barreau de Paris en 1839, puis nommé juge suppléant à Cosne. Il y mena une ardente campagne républicaine – incompatible avec ses fonctions dont il fut suspendu – et fut élu Représentant du Peuple pour la Nièvre à l’Assemblée Constituante de 1848, puis à l’Assemblée Législative en 1849.

Siégeant avec la « Montagne« , opposant farouche au Prince Président, il fut condamné à la « déportation en forteresse » par la justice expéditive du nouveau régime et passa dix années de sa jeunesse dans des lieux sinistres, notamment à Belle-Île.

Après sa libération et un temps d’exil en Belgique auprès de son frère médecin, il s’installa comme agriculteur à Sury-près-Léré en Sancerrois, où il avait acquis une petite propriété. Il devint à cette époque très populaire après l’épisode cocasse de « la vache à Gambon ». Alors qu’il refusait de payer des impôts au régime impérial, le fisc avait saisi une de ses vaches et entendait la faire vendre. Gambon bénéficia alors d’un large soutien local et le polémiste Henri Rochefort, adversaire du régime, mit son aventure en exergue. Un chansonnier, Paul Avenel troussa une chansonnette qui eut un vif succès :

Jadis, sous un roi despotique, pour désigner un hérétique,

On s’écriait : c’est un Judas ! Il est de la vache à Colas, (bis)

Aujourd’hui, mes amis, pour dire, qu’un français n’aime pas l’empire,

Nous avons un nouveau dicton : Il est de la vache à Gambon. (bis)…etc.

Jamais éloigné du débat politique et de la capitale, battu dans la Nièvre, il fut élu député de la Seine en 1871, et devint l’un des dirigeants de la Commune. Condamné à mort par contumace, car il avait été exfiltré en Suisse après la déroute, il revint à Cosne avec l’amnistie et fut à nouveau élu député de la Nièvre en 1882. Battu en 1885, il mourut deux ans plus tard dans une petite maison amie sur la route d’Alligny, devenue la « rue des Frères Gambon ».

Bien que la vie de ce personnage hors normes soit postérieure à notre champ d’étude, nous vous proposons de faire plus ample connaissance avec lui, car ses origines familiales nous ramènent à des lieux familiers et aux siècles précédents : à Chailloy bien sûr, mais aussi à Vergers, Guichy, Pernay, Cramain et Mignard.

Vous trouverez une biographie complète de Gambon sur le site du « Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français » de Jean Maitron :

Si vous souhaitez approfondir votre connaissance de cette personnalité attachante, nous vous suggérons les ouvrages suivants :

- Jean-Yves Mollier : « Dans les bagnes de Napoléon III. Mémoires de Charles-Ferdinand Gambon» (Paris, PUF, 1983), seule édition de ses mémoires ;

- Gaétan Gorce (ancien député de la Nièvre) : « Élus du peuple» (AàZ Patrimoine, 2001) ; une histoire de la circonscription législative de Cosne qui fait une large part à Gambon ;

- Arsène Mellot :« La Vie politique du berruyer Ferdinand Gambon, l’homme à la vache (1820-1887) » (Coopérative ouvrière d’imprimerie, Sancerre, 1951), plus orientée sur les phases locales de sa vie

Gambon était, comme d’autres dirigeants révolutionnaires, issu d’une famille bourgeoise. Cette hérédité a donné lieu à des analyses parfois sommaires ou confuses : il est décrit comme issu de la « noblesse berrichonne », ou de « l’aristocratie nivernaise », avec lesquelles il avait « naturellement rompu ». La réalité est plus subtile et nous vous la présentons dans la notice généalogique ci-jointe :

Ferdinand Gambon (généalogie)

Cette ascendance complexe, suisse, urbaine et républicaine d’une part, terrienne et catholique de l’autre, troubla son adolescence. Il fut très vite révolté à la fois par la misère des campagnes et par l’exploitation des ouvriers de l’industrie naissante. Il bénéficia un temps de l’aisance financière dont il avait hérité, mais l’engloutit rapidement dans un engagement gratuit, des déboires fiscaux et des exils coûteux. Il se contenta alors d’une vie simple, au milieu de ceux qu’il avait défendus.

Ce destin singulier, indépendamment de l’opinion qu’on peut avoir sur des choix politiques extrêmes qui relèvent du jugement de l’Histoire, force le respect.