Saint Louis avait interdit les guerres privées entre seigneurs, les contrevenants s’exposant à de lourdes sanctions. Progressivement cette loi s’imposa et contribua largement à la paix et à l’unité du royaume

Les chroniques de ce temps nous révèlent cependant qu’en 1308 de puissants seigneurs nivernais crurent pouvoir s’affranchir de cette interdiction et mobiliser la fine fleur de la noblesse dans un de ces combats dont l’enjeu, entre honneur et litiges territoriaux, n’apparaît pas clairement à nos yeux modernes.

René de Lespinasse, dans sa somme sur « Le Nivernais et les comtes de Nevers » (H. Champion, Paris, 1909) et les Mirot père et fils dans leur histoire de « La seigneurie de Saint-Verain des Bois, des origines à sa réunion au comté de Nevers » (Delayance, La Chariré-sur-Loire, 1943), ont relaté ce triste épisode.

L’un des deux protagonistes est bien connu de nous : c’est Erard II de Saint-Verain, qui avait succédé jeune à son père à la tête de la baronnie, en 1295. Il était le fils d’Erard Ier, inhumé dans leur nécropole de Roches à Myennes, et de Jeanne de Mello. On ne lui connaît pas d’alliance. A sa mort la baronnie passa à la maison d’Amboise-Chaumont par le mariage de sa sœur (voir notre Histoire de Saint-Verain…).

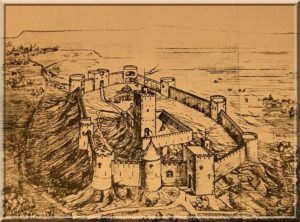

Le chateau de Saint-Verain, reconstitution

Le chateau de Saint-Verain, reconstitution

Une de ces querelles irrépressibles avait donc éclaté avec son cousin Eudes ou Oudard de Montaigu, qui descendait lui aussi des barons de Saint-Verain. Nous avons rencontré incidemment ce seigneur bourguignon qui s’était trouvé en possession de la terre d’Arquian, détachée de Saint-Verain au XIIIème siècle pour une dot, et qui en relevait féodalement. Oudard était de souche capétienne, issu d’Alexandre de Bourgogne, sgr de Montaigu – à Mercurey, en Saône-et-Loire – , deuxième fils du duc capétien Hugues III de Bourgogne. Son père Guillaume de Montaigu avait épousé une héritière nivernaise, Marie des Barres, qui avait sans doute apporté Arquian qu’elle tenait de sa mère : Alix de Saint-Verain.

Pour donner à cette bataille toute l’ampleur nécessaire à leur gloire – d’autant que le prétexte était sans doute futile – ils avaient l’un et l’autre rameuté des parents et alliés de grand prestige. Elle eut lieu le 9 octobre 1308, non loin de Saint-Verain et on imagine que le protocole sophistiqué des combats de chevalerie fut soigneusement respecté.

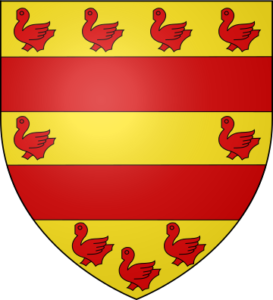

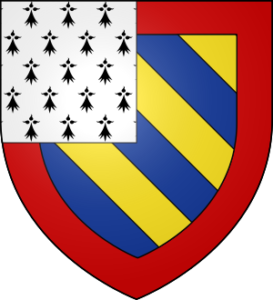

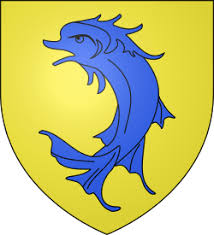

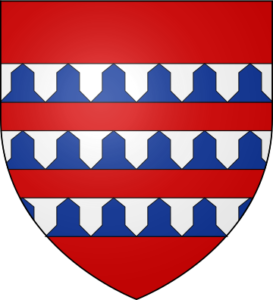

Erard était accompagné de puissants seigneurs du voisinage : Jean, cte de Sancerre, Dreux de Mello, sgr de Lormes et de Château-Chinon, Matthieu de Mello, sgr de St-Bris et St-Parize, ses cousins ; Miles de Noyers, maréchal de France – excusez du peu ! – Thiébaut, cte de Bar, baron de Toucy et Puisaye par son alliance avec l’héritière de ce grand fief voisin. Voyez ci-dessous les armes de cette petite cohorte, dans l’ordre de leur citation :

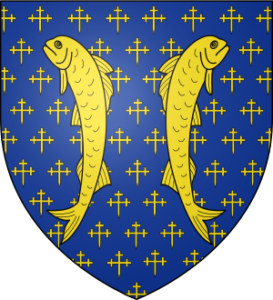

Oudard n’était pas en reste en enrôlant des compagnons d’équipée plus éloignés du théâtre d’opération mais non moins prestigieux : Robert IV Dauphin d’Auvergne, Béraud VIII de Mercoeur, Connétable de Champagne, ainsi que trois frères de l’illustre maison des Dauphins de Viennois : Hugues, Guy et Henri de La Tour du Pin. Ci-dessous les écus des combattants :

Erard en sortit vainqueur mais n’en profita guère. Le roi Philippe IV imposa de rudes sanctions. Tous les protagonistes, quels que soient leurs hautes fonctions dans le royaume, furent emprisonnés ; Erard et ses compagnons à Melun, où ils restèrent quelque temps. L’autorité royale lui donna finalement raison et interdiction fut notifiée à tous ses adversaires de l’attaquer à nouveau. Il en fut reconnaissant et resta fidèle au roi – Louis X, successeur de Philippe – dans le conflit qui l’opposa aux comtes de Nevers de la maison de Dampierre-Flandre.

Erard avait recueilli les possessions de son grand-oncle Jean, archidiacre de Sologne, et notamment Mocques, à St-Martin-sur-Nohain, et des biens à Alligny et à Pougny. Il dut mourir avant 1320 et figure au nécrologe de la Chartreuse de Bellary. Son beau-frère Hue d’Amboise, sgr de Chaumont, lui succéda à St-Verain.

Les combats fratricides de la guerre de Cent ans et ceux des guerres de Religion opposèrent parfois les seigneurs locaux et divisèrent les familles, mais ils n’avaient pas un caractère « privé ». L’épisode de 1308 fut sans doute le dernier de cette catégorie, venue des premiers temps de la chevalerie, en Donziais.

.

.  .

.  .

.

.

.  .

.  .

.